【事例と実務ポイント】LEDサイネージ導入における地方自治体との協議の実際

デジタル技術の進化に伴い、街中でも目にする機会が増えたLEDサイネージ。高輝度・高解像度な表示が可能で、情報発信の即時性・視認性に優れていることから、商業施設や観光地、公共交通機関など様々な場面で導入が進んでいます。

しかし、特に公共空間での設置においては、地方自治体との協議が欠かせません。条例や景観規制、防災・安全面への配慮など、単に設置すればよいというものではなく、各地域特有の実情に即した対応が求められます。

本記事では、実際の協議事例を踏まえつつ、LEDサイネージ導入時の実務上のポイントを解説します。

1. 地方自治体との協議が必要となる主なケース

LEDサイネージを設置する際、以下のような条件に該当する場合は、事前に地方自治体との協議が必要となるケースがほとんどです。

- 公共用地(歩道・駅前広場・公園など)での設置

- 屋外広告物に該当する場所(道路沿い・商店街・歴史的景観区域など)

- 周辺住民や通行人に対する影響が大きい場所(騒音・光害・交通安全面)

たとえば、東京都や京都市では屋外広告物条例が厳格に運用されており、LEDサイネージはその適用対象となります。設置するサイズ・輝度・点滅の有無など、細かい基準が定められており、自治体ごとの基準に合わせて調整が必要です。

2. 実際の協議事例:観光地でのLEDサイネージ導入

ある中部地方の観光都市では、駅前の観光案内所にLEDサイネージを導入するプロジェクトが行われました。当初は一般的な高輝度モデルを設置する計画でしたが、地元住民から「街の景観に合わない」との意見が出たことから、自治体主導で再協議が実施されました。

結果として、

- 周辺の街並みに調和した木目調フレームを採用

- 明るさセンサーで夜間の輝度を自動調整

- 観光・防災情報に限定したコンテンツガイドラインを策定

といった対応が取られ、住民理解を得ながら無事に導入に至りました。

このように、自治体との早期かつ丁寧な協議が設置のスムーズな進行に直結します。

3. 実務上のポイント:事前準備と関係機関への説明

LEDサイネージの導入にあたっては、以下のような実務的対応が重要です。

(1)法令・条例の調査

まずは、設置予定地の自治体が定める屋外広告物条例や景観計画の確認が不可欠です。特に、歴史的建造物や自然景観保護地域では、サイネージ自体が設置不可のケースもあります。

(2)シミュレーション資料の準備

自治体との協議では、設置後の視認性や景観への影響を可視化する資料が求められることが多く、設計段階から画像合成やパース作成を行うことが望ましいです。

(3)近隣住民への説明責任

設置にあたっては、近隣住民や商店会への説明・合意形成も重要です。設置後のクレームやトラブルを防ぐためにも、説明会の開催や意見の吸い上げを丁寧に行いましょう。

4. LEDサイネージは「地域課題の解決ツール」としての役割も

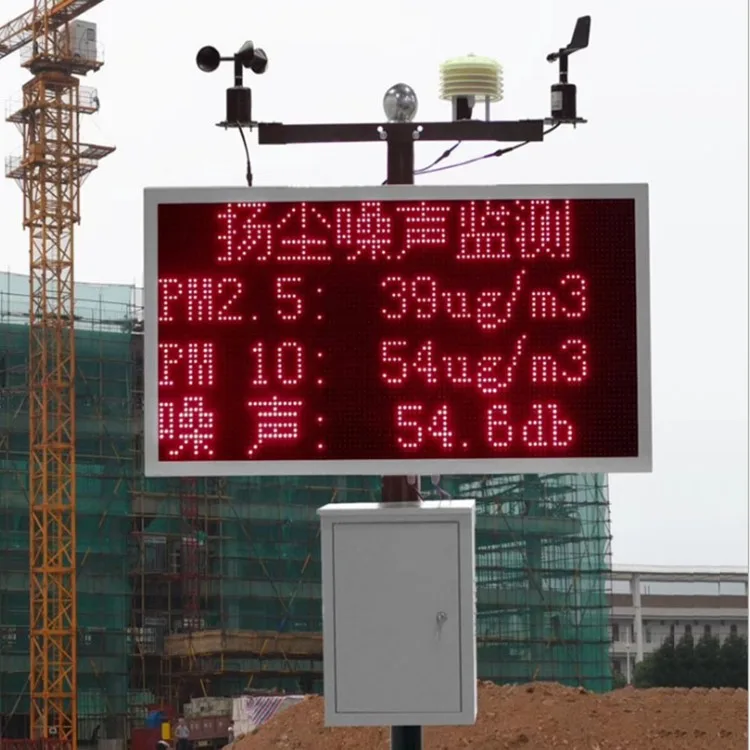

近年、LEDサイネージは単なる広告メディアにとどまらず、地域の課題解決ツールとしての活用が進んでいます。

たとえば、

- 災害時の避難誘導表示

- 外国人観光客への多言語情報提供

- 空き店舗対策としての利活用支援

など、公共性・公益性の高い利用法が評価され、自治体からの支援や助成金対象になる事例も出てきています。

まとめ:自治体との対話が成功の鍵

LEDサイネージは、情報発信の効率化や都市の魅力向上に大きく貢献できるツールです。しかし、特に地方においては、自治体との協議と地域との共生が欠かせません。

条例の確認から住民合意形成、景観・安全への配慮まで、プロジェクト全体を見通した丁寧な準備が、設置後のトラブル防止や活用効果の最大化に直結します。

これからLEDサイネージの導入を検討する事業者・自治体担当者の方は、ぜひ本記事のポイントを参考に、実践的な取り組みを進めてみてください。

お問い合わせはこちら

CRYSTAL VISION

簡単な(ご質問)(気になる事から)(無料お見積り)(レンタル)(製品スペック詳細)

なんでもお気軽にお問い合わせください。

フリーダイヤル

☎︎0120-641-117

東京オフィス ☎︎03-6715-7730

札幌オフィス ☎︎011-676-4588

コメント