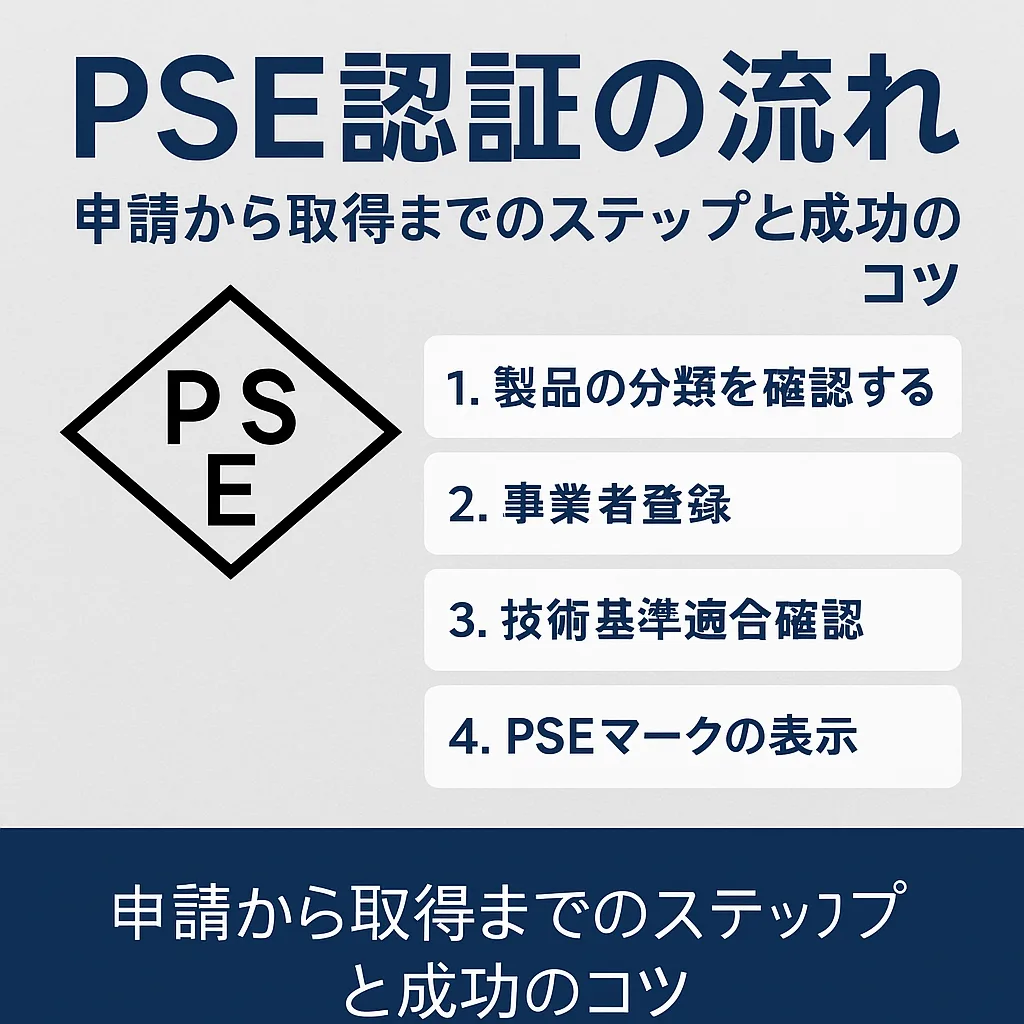

PSE認証の流れ|申請から取得までのステップと成功のコツ

電気用品安全法(PSE法)に基づき、日本国内で電気用品を製造・輸入・販売するには、PSE認証(届出及びマーク表示)が必須です。本記事では、申請から取得までの流れをステップごとに整理し、手続きをスムーズに進めるための実務的なコツも併せて解説します。

目次

1. 事業届出(製造・輸入事業者)

PSE対象製品を扱う事業者は、事業開始から30日以内に管轄の経済産業局へ届出を行う必要があります(オンラインの「保安ネット」使用可)。届出には、会社名・住所・製造工場情報・製品区分などを登録します。:contentReference[oaicite:1]{index=1}

2. 製品の分類と基準適合確認

まず、対象製品が「特定電気用品」か「特定以外の電気用品」かを分類します。特定電気用品には、より厳しい検査が課されます。技術基準(絶縁性・耐熱性・構造安全性など)に適合しているかを確認し、必要に応じて仕様書・回路図・部品リストなどの技術資料を用意します。:contentReference[oaicite:2]{index=2}

3. 適合性検査(特定電気用品の場合)

該当製品が「特定電気用品」の場合、登録検査機関による実物試験および現地製造工場の確認が必要です。合格すると「適合性証明書」が発行され、販売まで保存義務があります。:contentReference[oaicite:3]{index=3}

4. 自主検査の実施と記録保存

すべての電気用品(特定・非特定問わず)について、自社で自主検査を実施し、試験結果を3年間保存する必要があります。外観検査、絶縁耐力試験、通電試験などが対象です。:contentReference[oaicite:4]{index=4}

5. PSEマーク表示

全ての検査と届出が完了したら、製品にPSEマークを表示できます。丸形(非特定)または菱形(特定)を使用し、届出事業者名、登録検査機関名(特定品の場合)、定格電圧・電流などを表示する必要があります。:contentReference[oaicite:5]{index=5}

成功のコツ・注意点

- 製品分類を誤らない:特定/非特定の違いは手続き量に直結します。:contentReference[oaicite:6]{index=6}

- 必要な試験項目は事前に確認:仕様漏れで再試験・申請遅延のリスクあり。:contentReference[oaicite:7]{index=7}

- 検査機関と密に連携:試験条件や資料の追加依頼に迅速対応が可能に。:contentReference[oaicite:8]{index=8}

- 法令と基準の最新情報の確認:基準改定により追加手続きが必要になることも。:contentReference[oaicite:9]{index=9}

- 製品仕様変更時は要注意:再検査が必要になる可能性あり。:contentReference[oaicite:10]{index=10}

まとめ

PSE認証の手続きは、「事業届出」→「基準適合確認」→(必要に応じて)「適合性検査」→「自主検査」→「PSEマーク表示」の5ステップが基本フローです。各ステップの準備と管理、検査機関とのスムーズな連携によって申請の効率化とリスク軽減が可能です。

お問い合わせはこちら

CRYSTAL VISION

簡単な(ご質問)(気になる事から)(無料お見積り)(レンタル)(製品スペック詳細)

なんでもお気軽にお問い合わせください。

フリーダイヤル

☎︎0120-641-117

東京オフィス ☎︎03-6715-7730

札幌オフィス ☎︎011-676-4588

コメント