アナログ掲示板の卒業? 伝統と革新が織りなす教育現場のデジタル変革

「先生、今日の部活って中止ですか?」

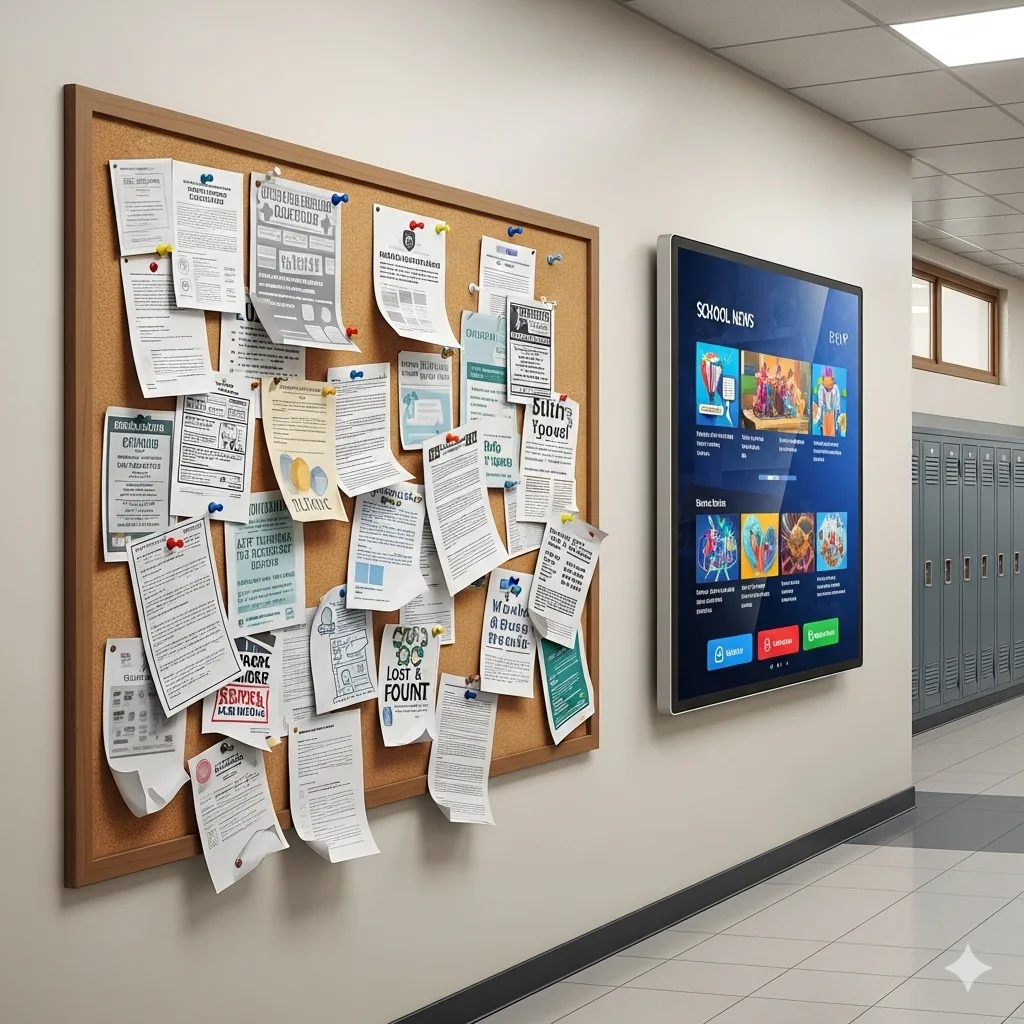

放課後の廊下に響く生徒の声。かつては当たり前だったこの光景が、今、とある学校で急速に変わりつつあります。伝統的なコルクボードに画鋲で留められた紙の掲示物は、情報伝達の中心としての役割を終え、デジタルサイネージへとその座を譲りつつあるのです。しかし、これは単なる「紙から画面へ」の移行物語ではありません。そこには、情報伝達の効率化を超え、学校コミュニティのあり方そのものを再定義しようとする、静かで、しかし確かな変革の波が押し寄せているのです。

なぜ今、アナログ掲示板は役目を終えるのか?

「アナログ掲示板」と聞いて、多くの人が思い浮かべるのは、放課後の廊下や職員室前に雑然と貼られた大量の紙の束でしょう。生徒は、部活の連絡、テストの範囲表、行事のお知らせなど、重要な情報を見落とさないように、そこに群がり、目を凝らします。しかし、この牧歌的な風景の裏側には、多くの非効率が潜んでいました。

まず、情報のタイムラグです。急な予定変更や重要な伝達事項が発生しても、紙の掲示物を張り替えるには、担当者が印刷し、掲示板まで足を運ぶという手間がかかります。その間に、情報を見逃した生徒や教員が出てくる可能性は否定できません。特に、複数の掲示板に同じ情報を掲示している場合、全ての掲示板を更新するには相当な労力を要します。

次に、情報過多による見落としです。大量の紙が乱雑に貼られた掲示板は、重要な情報とそうでない情報が混在し、生徒は必要な情報を見つけ出すのに苦労します。また、情報が古くなっても、そのまま放置されがちで、掲示板全体が「死んだ情報」で溢れかえってしまうことも珍しくありません。

そして、最も本質的な問題は、情報の一方通行性です。アナログ掲示板は、学校側から生徒へ、あるいは特定の教員から別の教員へといった、一方向の情報伝達ツールにすぎません。双方向のコミュニケーションや、個別のニーズに応じた情報提供は不可能でした。

デジタル掲示板の導入がもたらす「見える化」の力

こうした課題を解決するために、ある私立高校が大胆な一歩を踏み出しました。校内の主要な場所に、大型のデジタルサイネージを複数設置し、それまで紙で掲示していた情報をデジタル化することにしたのです。この取り組みは、単なる「紙の置き換え」にとどまらない、いくつもの効果を生み出しました。

まず、情報のリアルタイム性が飛躍的に向上しました。担当者は、PCやスマートフォンからいつでも、どこからでも掲示内容を更新できます。急な予定変更も即座に反映され、生徒や教員は常に最新の情報を手に入れることができるようになりました。また、特定の期間が過ぎた掲示物は自動的に削除されるため、掲示板が情報過多でごちゃごちゃになることもなくなりました。

次に、情報の整理とパーソナライズが可能になりました。デジタル掲示板では、複数の情報を階層化して表示したり、動画や画像、スライドショーを活用して視覚的に分かりやすく伝えたりすることができます。さらに、特定のクラスや部活向けの情報だけを表示するなど、グループごとのパーソナライズされた情報提供も実現しました。例えば、体育館前のデジタルサイネージでは体育系の部活の情報を、図書室前では文化系の部活や読書に関する情報を重点的に表示するといった工夫が可能です。

そして、最も重要な変化は、**「情報の見える化」**によるコミュニケーションの活性化です。デジタル掲示板には、単に連絡事項を掲示するだけでなく、生徒会活動の報告、部活の試合結果、文化祭の準備風景など、生徒たちの活動を写真や動画で紹介するコーナーが設けられました。これにより、学校全体がどのような活動をしているのかが「見える化」され、生徒たちは互いの活動に興味を持ち、新たな交流が生まれるきっかけとなりました。

デジタル化が育む「共創」の文化

デジタル掲示板の導入は、情報伝達の効率化という直接的な効果だけでなく、学校の文化そのものに大きな変化をもたらしました。その一つが、生徒主体での情報発信です。

ある高校では、生徒会の広報委員会がデジタル掲示板の運用を担当しています。彼らは、先生から提供される情報だけでなく、自分たちで企画したコンテンツを制作し、発信しています。例えば、全校生徒にアンケートをとり、その結果をインフォグラフィックで表示したり、先生の意外な一面に迫るインタビュー動画を制作したりと、彼らのアイデアは尽きることがありません。

これは、従来の紙の掲示板では考えられなかったことです。紙の掲示物の場合、レイアウトやデザインには限界があり、印刷・掲示という手間を考えると、生徒が主体的にコンテンツを制作するのは困難でした。しかし、デジタル化されたことで、生徒たちはよりクリエイティブに、そして主体的に情報発信に関わることができるようになったのです。

この「生徒が主体となって学校の情報を作り、発信する」という経験は、彼らにとって貴重な学びの機会となります。情報を整理し、分かりやすく伝えるスキル、そして、人々の心を惹きつけるコンテンツを企画する力。これらは、社会に出てから必ず役立つ「生きる力」と言えるでしょう。

伝統と革新の融合:アナログの温かみをどう残すか?

しかし、デジタル化が全てを解決するわけではありません。デジタル掲示板の導入を進める一方で、この高校は、アナログ掲示板が持っていた「温かみ」や「偶然の出会い」といった価値をどう残していくか、という課題にも向き合っています。

例えば、生徒が自由にお知らせを貼ることができる「フリー掲示板」は、あえてアナログのまま残されています。文化祭のクラス企画の告知、部活の新入部員募集、あるいは趣味の仲間探しなど、形式ばらない個人的な情報交換の場として、このアナログ掲示板は今も活発に利用されています。

また、手書きのメッセージやイラストが持つ独特の魅力も無視できません。そのため、デジタル掲示板のコンテンツの中には、生徒が手書きで書いたメッセージをスキャンして表示したり、手書きのイラストを動画に組み込んだりするなど、アナログの要素を取り入れる工夫がなされています。

これは、デジタルとアナログを対立軸で捉えるのではなく、それぞれの良い点を活かし、補完し合うという考え方です。デジタルがもたらす効率性と、アナログがもたらす温かみ。この二つを融合させることで、学校のコミュニティはより豊かで、多様なものになっていくのではないでしょうか。

未来の学校像:掲示板から広がる教育の可能性

この高校の取り組みは、単なる掲示板のデジタル化にとどまらず、未来の学校のあり方を示唆しています。情報が瞬時に共有され、生徒たちが主体的に情報発信に関わり、互いの活動を「見える化」することで、学校はよりオープンで、活発なコミュニティへと変貌を遂げています。

デジタル掲示板は、単なる情報伝達ツールではなく、生徒と生徒、生徒と教員、そして学校と地域社会を結びつけるハブとしての役割を担う可能性を秘めています。 例えば、デジタル掲示板に地域のお祭りやイベントの情報を流すことで、学校と地域との連携を深めることができます。また、保護者向けの情報をリアルタイムで配信することで、学校と家庭とのコミュニケーションを円滑にすることも可能です。

「デジタル化」という言葉は、時に無機質で冷たいイメージを伴います。しかし、この高校の事例が示すのは、デジタル技術は、人々のつながりを強化し、コミュニティを活性化させるための強力なツールになり得るということです。コルクボードに画鋲を刺す手間はなくなっても、そこには、これまで以上に多くの笑顔と、新しい学びの機会が生まれているのです。

あなたの学校の掲示板は、今、どんな情報を発信していますか? そして、その掲示板は、生徒たちの心に、どんな未来を描き出しているでしょうか? 伝統と革新が交差する今、教育現場のデジタル変革は、まだ始まったばかりです。

CRYSTAL VISION

簡単な(ご質問)(気になる事から)(無料お見積り)(レンタル)(製品スペック詳細)

なんでもお気軽にお問い合わせください。

フリーダイヤル

☎︎0120-641-117

東京オフィス ☎︎03-6715-7730

札幌オフィス ☎︎011-676-4588

コメント